暦と天文の雑学

http://koyomi8.com/reki_doc/doc_0702.html

http://koyomi8.com/reki_doc/doc_0702.html

なぜずれる? 二十四節気と季節感

まずは誤解の無いように

二十四節気と季節が合わないというとすぐに

「それは、新暦と旧暦の違いによるのですね」

と考える方がいらっしゃいますが、これは二十四節気について(そして新暦や旧暦について)正しく理解していない方が往々なさる誤解です。この誤解については暦の上では「××」です既に説明を書きましたのでそちらをお読みください。

今回の話は二十四節気と季節がずれているように感じられる原因が現在の二十四節気の成立の過程や、二十四節気が生まれた場所にあるのではないかという話です。

二十四節気が季節に合わないのはなぜ?

私は二十四節気にはその成因によって二つの系統の名前があると考えています。そして二十四節気と季節のずれの原因はその系統によって異なっていると考えています。

二十四節気の名称を見て行くと、天文現象に由来する(二至二分など)ものと、気象や動植物、農作業などから来たのではないかと考えられるもの(雨水や啓蟄、芒種や大暑など)の二つの系統の名前があります。どの名前がどうかという説明は二十四節気が出来る過程に関係あることなので、それについて書いた二十四節気の誕生に譲ることにして、ここではそれぞれの系統毎の季節とのずれの理由を考えてみることにしましょう。

初出 2004/10/09

修正 2022/03/12 (加筆修正、画像追加)

まずは誤解の無いように

二十四節気と季節が合わないというとすぐに

「それは、新暦と旧暦の違いによるのですね」

と考える方がいらっしゃいますが、これは二十四節気について(そして新暦や旧暦について)正しく理解していない方が往々なさる誤解です。この誤解については暦の上では「××」です既に説明を書きましたのでそちらをお読みください。

今回の話は二十四節気と季節がずれているように感じられる原因が現在の二十四節気の成立の過程や、二十四節気が生まれた場所にあるのではないかという話です。

二十四節気が季節に合わないのはなぜ?

私は二十四節気にはその成因によって二つの系統の名前があると考えています。そして二十四節気と季節のずれの原因はその系統によって異なっていると考えています。

二十四節気の名称を見て行くと、天文現象に由来する(二至二分など)ものと、気象や動植物、農作業などから来たのではないかと考えられるもの(雨水や啓蟄、芒種や大暑など)の二つの系統の名前があります。どの名前がどうかという説明は二十四節気が出来る過程に関係あることなので、それについて書いた二十四節気の誕生に譲ることにして、ここではそれぞれの系統毎の季節とのずれの理由を考えてみることにしましょう。

- 天文的・準天文的(暦学的)な二十四節気名と季節の関係

先ず始めに、天文学的、準天文学的ものについて考えてみます。

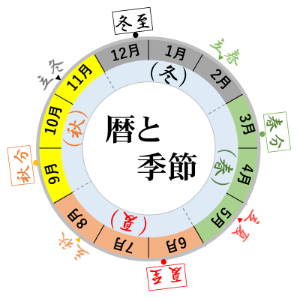

私の勝手な感覚で、季節と新暦の暦月を対応させると春は3~5月、夏は6~8月、秋は9~11月、冬は12~翌年2月くらいではないかと思います。1年12ヶ月を四等分して各月に割り振ったので、多少強引だという自覚はありますし、住む地方によっては、無理があるところもあると思いますが、大体こんなところではないでしょうか?

右はその私の感覚を図化したものです。この図には更に二十四節気の中でも季節と関係の深い二至二分(冬至と夏至、春分と秋分)、そして暦の上の季節の始まりとされる四立(立春、立夏、立秋、立冬)の位置も書き込んで見ました。

右はその私の感覚を図化したものです。この図には更に二十四節気の中でも季節と関係の深い二至二分(冬至と夏至、春分と秋分)、そして暦の上の季節の始まりとされる四立(立春、立夏、立秋、立冬)の位置も書き込んで見ました。

こうして図にしてみると、例えば暦の上の秋の始まりとされる二十四節気の「立秋」が8月の上旬(7日頃)という機構的にはまだまだ暑い時期にあることがはっきりと解ります。私の強引な「季節の区分」と比較すると「暦の上の季節」は1月くらい早い位置にあります。

話しの元になった立秋は、立春・立夏・立冬の四立といい、準天文学的(「二十四節気の誕生」では「暦学的」としています)な由来のもので、暦学上の概念的な夏と秋の境として考え出されたものと考えられます。四立はその成立経緯から考えると、感覚的な季節とは元々直接の関係が無かったことになります。よく、まだまだ暑さ厳しい時期にやってくる立秋について

- 立秋の時期は暑さが極まる処。暑さが極まれば後は涼しくなるばかり。その変化の兆しを捉えて、秋の始まりと考えたのである。

のような説明がされることがありますが、おそらくこれは、気候とは直接の関係がなく作られた「立秋」について、その成立過程を知らない後世の人が、暦の上の秋の初めの日とその時期の気候とから後付的に考え出したものでしょう。

天文学的な意味合いで生まれた二至二分を考えても、「冬至」「夏至」は冬の至り、夏の至りといいながら、最も寒い時期、暑い時期ではないように気候ではなく、あくまでも太陽の位置(日差しの強さ、昼の長さと言い換えることも出来ます)で求められたものです。その二至二分から導き出された四立もまた気候との関係から生み出されたものではなく、準天文学的に生み出された後で気候や季節との関係が生まれ、季節を示す印として利用されるようになったのでしょう。

- 気象・動植物・農作業に関連した二十四節気名と季節の関係

「雨水」「清明」「啓蟄」「穀雨」「芒種」など、気象や動植物の生育、農作業など季節と一致しているはずのものも、我々の感覚からすると、やや季節とずれた感じがあります。

気象や、動植物、農作業などは直接季節と関係しているはずなので、これは変です。なぜこんなことが起こるのでしょうか。

ここで考えられるのは、二十四節気が遠く中国の殷の時代(完成はもっと後)に黄河の中流域で生まれたものだということにその原因が求めらます。

二十四節気と気温

殷の都の跡である殷墟にほど近い中国の太原市と日本の東京と京都の月別平均気温を調べてみました(CD-ROM版理科年表から、1961-1990年の30年間のデータを使用)。

殷の都の跡である殷墟にほど近い中国の太原市と日本の東京と京都の月別平均気温を調べてみました(CD-ROM版理科年表から、1961-1990年の30年間のデータを使用)。

太原市は東京とほぼ同じ緯度にありますが、大陸の内陸部にある太原市と海に囲まれた島国日本の中にある東京とでは、大分気温が違うことが判ります。

気象・動植物系統の名前は多いので、図にすると読みにくいので、最初に話題となった立秋などの四立と二至二分だけを書き入れてみました。図に書き入れていない節気については、右下の表におよその日付を示しましたので、それぞれの日付をこの図と対応させてみてください。季節 名称 月日 備考 春 立春 2/04頃 四立 雨水 2/19頃 啓蟄 3/05頃 春分 3/20頃 二分 清明 4/04頃 穀雨 4/20頃 夏 立夏 5/05頃 四立 小満 5/21頃 芒種 6/05頃 夏至 6/21頃 二至 小暑 7/07頃 大暑 7/22頃 秋 立秋 8/07頃 四立 処暑 8/23頃 白露 9/07頃 秋分 9/23頃 二分 寒露 10/08頃 霜降 10/23頃 冬 立冬 11/07頃 四立 小雪 11/22頃 大雪 12/07頃 冬至 12/21頃 二至 小寒 1/05頃 大寒 1/20頃

これを見て判ることは、太原市の気温変化は、日本の東京・京都の気温変化より一月ほど早い方向にずれていることです。

立春・立秋などをみても、日本ではその後に最も寒い、あるいは最も暑い時期が来るのでおかしな感じがします。一方、太原市の気温を見ると立春・立秋に先立って暖かくなり始めるあるいは、涼しくなり始めることが判ると思います。

これならば、立秋の日に「暑いけれど、前よりはいくらか涼しくなった。夏も終わりだ」と感じるのも理解できそうです。

気温の変化を示すグラフがこのようにずれているのは、先に書いたとおり大陸の内陸部にある太原市と、海に囲まれた日本の東京や京都の差と言えそうです。

また、「芒種」(種まき)の時期は、現在の暦では6/5前後と、日本ではちょっと遅すぎ、白露が9/7前後と早すぎるよう思える点も、年平均気温が東京より10℃近く低い太原市の気候を考えると、納得できるのではないでしょうか。

二十四節気は中国古代に生まれました。そのころの文化の中心は現在の太原市が位置する黄河中流域でしたから、二十四節気の「節気の名称」にその地の気候が反映されたのは当然のことです。そしてそれが遠く離れ、気象条件の異なる日本に伝えられてきても、そのままの形で使い続けられているのですから、我々の感じる季節と二十四節気の間にずれがあるように感じられるのは仕方のないことでしょう。

- 余 談

- 二十四節気と季節感のずれには以前から、なぜだろうと漠然と疑問を持ったまま過ごしておりましたが、今回の記事でどうやら疑問への一つの解答を得た気がします。

さて、今回のこの解答は「正答」、「誤答」いずれでしょうか?

初出 2004/10/09

修正 2022/03/12 (加筆修正、画像追加)

■この記事を評価してください(最高5 ~ 最低1)

※2010.6.1~の記事の評価 , 閲覧数

暦と天文の雑学