暦と天文の雑学

http://koyomi8.com/reki_doc/doc_0770.html

http://koyomi8.com/reki_doc/doc_0770.html

二百十日

今年も台風の襲来する季節となってきました。

現在では気象学が発達し観測技術も発展していることから、台風の接近の時期はかなり正確に予測できるようになりました。これによって現代では台風による被害は大分小さく抑えることができるようになりました。

現在では気象学が発達し観測技術も発展していることから、台風の接近の時期はかなり正確に予測できるようになりました。これによって現代では台風による被害は大分小さく抑えることができるようになりました。

しかし、人工衛星や高層の雲のレーダーなどが活用できなかった時代には、台風は今より遙かに恐ろしい存在でした。

さらにこの恐ろしい台風が来襲する時期は、日本にとって最重要な農作物である米の収穫時期に当たり、台風の襲来が稲の刈り入れ前か後かによって、その一年の努力の結晶である米の収穫量が大きく変わってしまいますから、農家の方は気が気ではなかったでしょう。また、海で漁をする人たちにとっても、海上での台風との遭遇は死の危険に直結します。こうしたことを考えれば、農民にとっても漁民にとっても、台風の襲来する日を事前に予測することは、大きな危険を回避するために必要なことだったのです。

こうして重要視されるようになった「嵐(台風)の来る日」の予想日として、暦に載るようになったのが「二百十日」です。二百十日とは立春の日から数えて210日目の日だということから名付けられたものです。同じように立春からの日数で示される暦の雑節には「八十八夜」や「二百二十日」があります。

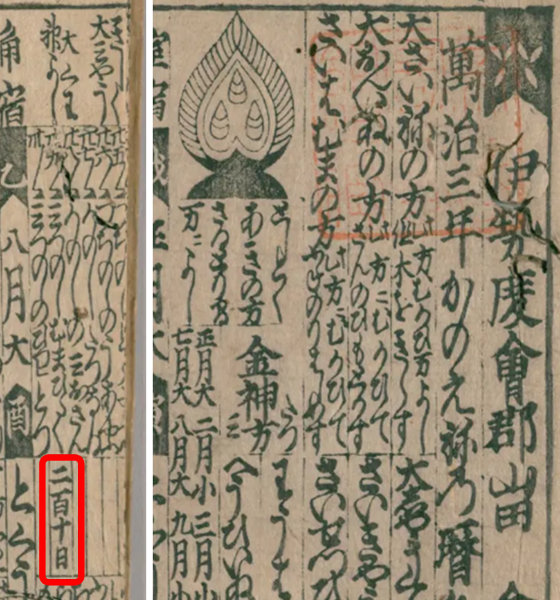

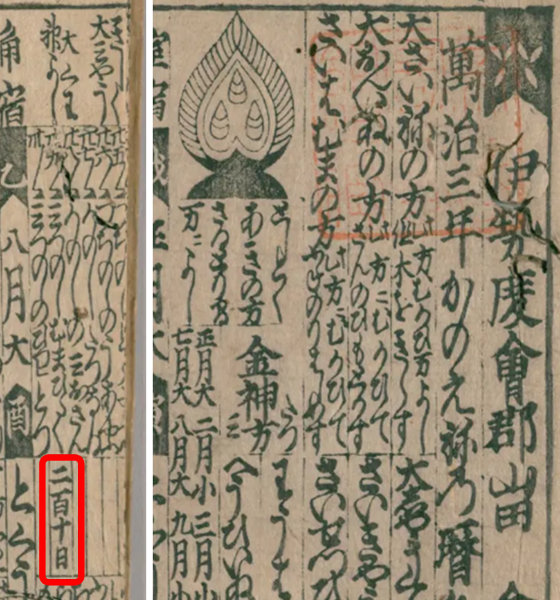

二百十日を最初に掲載した官暦(公式な暦)は1684年の貞享暦です。ですがこれ以前の伊勢暦には既に二百十日の記載がありましたから、貞享暦はこれにならい、実用性を考えて雑節としてこれを取り入れたのでしょう。

左は、貞享暦が作られる以前の伊勢暦の例(萬治三年,1660年の暦)です。七月二十九日の行の、赤枠で囲んだ箇所に「二百十日」の文字があることが確認できます。

左は、貞享暦が作られる以前の伊勢暦の例(萬治三年,1660年の暦)です。七月二十九日の行の、赤枠で囲んだ箇所に「二百十日」の文字があることが確認できます。

ちなみに、萬治三年七月二十九日は、新暦(グレゴリオ暦)では1660/9/3に相当します。

【萬治三年の伊勢暦】

(伊勢暦国立国会図書館デジタルコレクション)より

二百十日は立春の日からの日数ですので、現在の暦であれば9/1(立春が2/4の場合)頃で変化しません。しかし旧暦の時代の暦では毎年日付が変わってしまうため、暦注として「二百十日」と記載し、注意を喚起したのです。

初出 2001/08/31

修正 2014/07/14 (画像追加)

修正 2020/08/27 (「暦の雑節」へのリンク追加)

修正 2025/09/09 (伊勢暦画像追加。解説文の加筆修正)

今年も台風の襲来する季節となってきました。

現在では気象学が発達し観測技術も発展していることから、台風の接近の時期はかなり正確に予測できるようになりました。これによって現代では台風による被害は大分小さく抑えることができるようになりました。

現在では気象学が発達し観測技術も発展していることから、台風の接近の時期はかなり正確に予測できるようになりました。これによって現代では台風による被害は大分小さく抑えることができるようになりました。しかし、人工衛星や高層の雲のレーダーなどが活用できなかった時代には、台風は今より遙かに恐ろしい存在でした。

さらにこの恐ろしい台風が来襲する時期は、日本にとって最重要な農作物である米の収穫時期に当たり、台風の襲来が稲の刈り入れ前か後かによって、その一年の努力の結晶である米の収穫量が大きく変わってしまいますから、農家の方は気が気ではなかったでしょう。また、海で漁をする人たちにとっても、海上での台風との遭遇は死の危険に直結します。こうしたことを考えれば、農民にとっても漁民にとっても、台風の襲来する日を事前に予測することは、大きな危険を回避するために必要なことだったのです。

こうして重要視されるようになった「嵐(台風)の来る日」の予想日として、暦に載るようになったのが「二百十日」です。二百十日とは立春の日から数えて210日目の日だということから名付けられたものです。同じように立春からの日数で示される暦の雑節には「八十八夜」や「二百二十日」があります。

二百十日を最初に掲載した官暦(公式な暦)は1684年の貞享暦です。ですがこれ以前の伊勢暦には既に二百十日の記載がありましたから、貞享暦はこれにならい、実用性を考えて雑節としてこれを取り入れたのでしょう。

左は、貞享暦が作られる以前の伊勢暦の例(萬治三年,1660年の暦)です。七月二十九日の行の、赤枠で囲んだ箇所に「二百十日」の文字があることが確認できます。

左は、貞享暦が作られる以前の伊勢暦の例(萬治三年,1660年の暦)です。七月二十九日の行の、赤枠で囲んだ箇所に「二百十日」の文字があることが確認できます。ちなみに、萬治三年七月二十九日は、新暦(グレゴリオ暦)では1660/9/3に相当します。

【萬治三年の伊勢暦】

(伊勢暦国立国会図書館デジタルコレクション)より

二百十日は立春の日からの日数ですので、現在の暦であれば9/1(立春が2/4の場合)頃で変化しません。しかし旧暦の時代の暦では毎年日付が変わってしまうため、暦注として「二百十日」と記載し、注意を喚起したのです。

二百十日、二百二十日は現在でも暦の雑節の一つになっています。

(国立天文台の「暦要項」は、二百十日のみが掲載されている)

ある年の二百十日、二百二十日の日付は

(国立天文台の「暦要項」は、二百十日のみが掲載されている)

ある年の二百十日、二百二十日の日付は

- 暦の雑節 https://koyomi8.com/zassetsu.php

- 三大厄日

- 嵐の来襲する確率の高い日(荒日:あれび)として、八朔・二百十日・二百二十日の3日は、三大厄日として怖れられました。ちなみに八朔は旧暦の八月一日(朔日)のことです。

- 風祭り

- 農作物を風害から守るため、神に祈る祭り。二百十日前後に行われることが多い。

- 獅子舞によって風神を追い払う行事や、家の棟木の両端に風切り鎌を外向きにたてる習俗も中部地方・北陸地方などに残っています。これも風神を追い払うための行事。

- 獅子舞によって風神を追い払う行事や、家の棟木の両端に風切り鎌を外向きにたてる習俗も中部地方・北陸地方などに残っています。これも風神を追い払うための行事。

|

|

- 余 談

- 台風の思い出

- 小さな頃から嵐の日は、何か特別なことの起こる日のような気がして、うきうきしていました。

台風が近づき、田圃の稲穂を風が吹き分ける「野分」の様子を見るのが好きでした。農家の人の苦労なんて考えもしなかった子供の頃の話ですので、お許しください。

この記憶のためか、大人になった今でもやはり、風の音を聞くと何かわくわくしてしまう私です。

初出 2001/08/31

修正 2014/07/14 (画像追加)

修正 2020/08/27 (「暦の雑節」へのリンク追加)

修正 2025/09/09 (伊勢暦画像追加。解説文の加筆修正)

■この記事を評価してください(最高5 ~ 最低1)

※2010.6.1~の記事の評価 , 閲覧数

暦と天文の雑学