暦と天文の雑学

http://koyomi8.com/reki_doc/doc_0534.html

http://koyomi8.com/reki_doc/doc_0534.html

意外と違う満月の日と十五夜の日(満月の月齢変化)

「満月 望。月と太陽の黄経差が180°となる日。天文学的満月。

旧暦の十五夜とは一致する率は50%以下である。」

こよみのページ関連のメールマガジン、お月様のお知らせメールや、日刊☆こよみのページの暦データのコーナーでは満月の日にはこうした説明文が「判で押したように」記載されています。それもそのはず、判ではありませんがプログラムでこの文言を挿入しているのです。

私自身は、特に疑問も持つこともなくこの文言を入れていたのですが、この言葉に首を傾げる方がいらっしゃいます。どんなふうに首を傾げるのかというと

「今月は満月と十五夜の日が同じだった。

そういえば、先月も先々月もそうだった。

満月の日と十五夜の日が一致する確率は50%以下だというのに

おかしいじゃないか」

ということのようです。

こんな疑問を投げかけられたのは一度や二度ではありませんから、結構な数の方が首を傾げていらっしゃるようです。

多くの方が首を傾げられるのはなぜかと考えると、思い浮かぶのは「満月の日と十五夜の日が一致する確率は50%以下」というのに、満月の日と十五夜の日が一致することが数ヶ月連続することが多いからです。「投げたコインの表が出る確率は50%」と判っているのに、表が連続して5回も6回出たとなると、

「何か変だな?」

と思ってしまうのが人の心理というものでしょう。同じように満月の日と十五夜の日の一致が何度か連続すれば「確率は50%以下」という言葉に疑問を抱く気持ちもわからないではありません。ただ、出来ればもう少し長い期間、せめて1年くらい確かめていただければ、50%以下という話しが嘘でないことが判ってもらえるのですが。

とは言っても、こんな疑問を持ち続けて1年間、満月の日と十五夜の日が一致するか否かを確かめるというのは大変ですね。こういうときにインターネットで手軽に確かめることの出来るサイトとかあると便利ですけどね・・・あ、ありました、「こよみのページ」に!

そのページは、

月齢カレンダー (http://koyomi8.com/moonage.htm)

です。ここで満月の日を確認できます。さらに「月の満ち欠けの通称を表示」というオプションスイッチをオンにすると「十五夜」などの表示も出ますので、これで満月の日と十五夜の日の確認が出来ます。なんと便利な!! ・・・臭すぎる自作自演演出の宣伝でしたが「自分で確かめてみよう」と思い立った場合には、お役立てください。

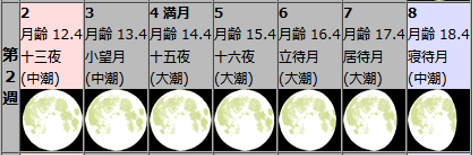

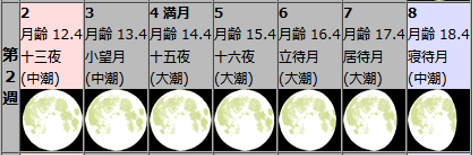

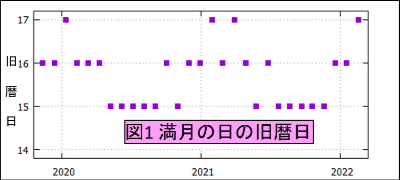

ひとしきり、月齢カレンダーの宣伝をしたところですが、いちいち調べるのは面倒だなという方のために、代わって私が調べてみたものが、図1です。

この図は2020~2022年とその前後を含めたおよそ28カ月分の満月の日について、その日が旧暦の暦日では何日に当たるかをプロットしたものです。

グラフの示す期間には全部で29回の満月がありますが、29回の満月の日が旧暦の日付では何日になるのかを数えてみると

12/29 ≒41%

ですので「50%以下である」で間違いありません。

たった2年だけだと不安だなという方もいらっしゃるかもしれませんので、もう少し長い期間で確かめてみましょう。

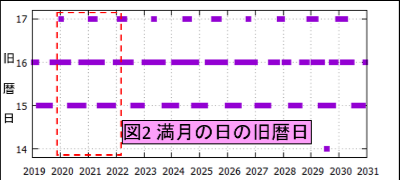

図2は2019~2031年までの12年間の満月の日の旧暦日をプロットしたものです。図の中の赤破線で囲まれた四角の箇所が、図1で表示していた範囲です。

図1で見た傾向が他の期間でも同様にみられることを確かめることが出来ます。期間を延ばしたことで違ったこととしては、旧暦の日付として15~17日以外の日、14日の例が一つあることです。それは2029年の中頃にそれがあります。現在のいわゆる旧暦の計算方式で計算してゆくと、満月の日の旧暦の暦日は図2に現れた14,15,16,17日の4種類のどれかとなります。グラフにはしませんでしたが、1951~2050年の100年間について、満月の日の旧暦日を調べた結果は、以下のとおり。満月の日が一番多いのは旧暦の16日でした。

さて、当初の目的であった「満月の日と十五夜の日が一致する確率は50%以下」については、説明が終わりましたが、図2で示した満月の日の旧暦日のグラフなどを見ると、その変化に規則性があることに気がつきます。気が付いてしまうと、その理由が気になりますね(「気にならない」といわれると話が終わってしまうので、気になったことにしてください)。

気になったので、理由を考えてみましょう。

気になったので、理由を考えてみましょう。

満月の日の旧暦日が変化する理由の一つは、満月の瞬間の月齢が変化するということです。現在の満月の定義は、

地球中心から見た月と太陽の黄経の差が

180度となる瞬間

となっています。黄経とは天球上の太陽の通り道である黄道を基準として組み立てられた黄道座標という座標系の経度方向の角度のことです。

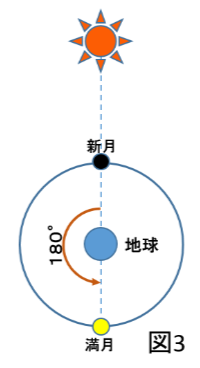

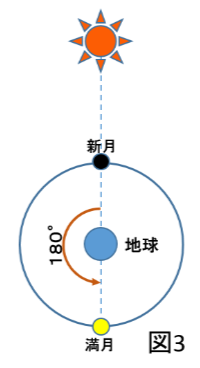

地球の中心から太陽と月を見た場合、この黄道座標で太陽と月がちょうど正反対の位置になる瞬間が満月となります。ついでに言えば太陽と月の黄経の差が0度の時が新月です。図3はその満月と新月の時の太陽と月と地球の位置関係を表したものです。

月齢は新月の瞬間を0とし、それからの経過日数を表したものです。月が新月の位置から地球の周りを一周して再び新月の位置まで戻る日数は多少変化しますが平均すると約29.5日。図3で見ると新月から新月までの移動のちょうど半分の位置で満月を迎えるので、満月の月齢は

29.5÷2 ≒ 14.8

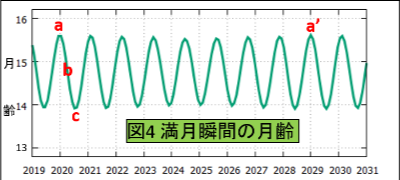

辺りになるはずですが、実際の月齢は結構増減します。その様子を示したものが図4です。これを見ると平均は確かに14.8あたりですが、その周りで波打っています。図から13.9~15.7ぐらいの間で変化していることが読み取れます。最小と最大との差はざっと1.8、新月から満月までの日数は1.8日あまりも変化するのです(図の中のa,b,c,a’ は後の説明で登場します。今は気になさらず)。

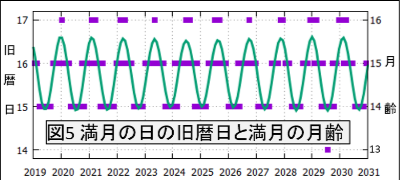

旧暦では新月の瞬間を含む日から暦月がはじまります(新月を含む日が一日となる)から、旧暦の暦日は月齢に連動します。その様子を示したのが図5です。この図は図2と4を重ね合わせたもので、紫は旧暦日、緑は満月の月齢を表しています(暦日の値は左側の目盛り、満月の月齢の値は右側の目盛りでお読みください)。

これを見ていただけるとなぜ満月の旧暦日が14~17日の間で変化する理由がお分かりいただけると思います。ただ、月齢の振れ幅が約1.8なのに対して旧暦日の変化が14~17日と3日間も幅があるのは、日付は必ず整数であって、月齢のような端数がつかないためです。0時0分でも23時59分でも1日未満の長さは切り捨てられて、日付は変わりませんね。例えば、図5の2029年中頃に、満月の旧暦日が14日となっている箇所が一つだけあります。この時の新月、満月の瞬間を旧暦の暦日と時刻とで表すと

新月の瞬間 旧暦 1日 0時51分

満月の瞬間 旧暦14日 22時36分 (月齢は 13.91)※時刻は日本標準時

となります。翌年2030年の中頃にも月齢がこの時に近い満月がありますがこの時は

新月の瞬間 旧暦 1日 6時18分

満月の瞬間 旧暦15日 8時 7分 (月齢は 13.93)※時刻は日本標準時

となります。この二つの満月でその月齢の差はわずか0.02、時間に直せば30分にも満たない差ですが旧暦の暦日は1日違ってしまっています。このような理由によって、満月の月齢の変化は1.8程度ですが、満月の旧暦日は14~17日の変化が生じるのです。

◆満月の月齢はなぜ変わる?

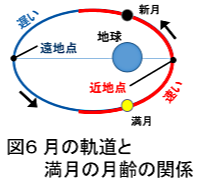

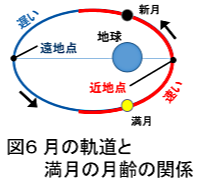

満月の旧暦日の変化が起こる主たる要因は満月の瞬間の月齢が変化するためですが、ではなぜ満月の瞬間の月齢は変わるのでしょう。その理由は月の軌道が楕円だからです。

図6は月の軌道を表現したものです(かなり誇張しております)。近地点と示したところが月が地球に最も近づく場所であり、遠地点と示したところは月が地球から最も遠く離れる場所です。地球に近い位置にある近地点では月は地球からの引力を強く受けますので、その力を打ち消すために速い速度で公転します。逆に地球から遠く離れた遠地点付近では公転の速度は遅くなります。

図6の楕円の赤太線で示した部分と、青線で示した部分は月が通過するのに要する時間が同じ、つまりそれぞれが公転周期の半分の期間で移動する部分を示しています。

図6の楕円の赤太線で示した部分と、青線で示した部分は月が通過するのに要する時間が同じ、つまりそれぞれが公転周期の半分の期間で移動する部分を示しています。

この図の状態であれば、新月から満月までに要する日数(すなわち満月の月齢)は公転周期の半分を占める青線部分すべてと、さらに赤太線の一部を通過する日数となるので、公転周期の半分の日数より長くなります。

逆に満月から新月へ向かう日数は短くなることが分かります。

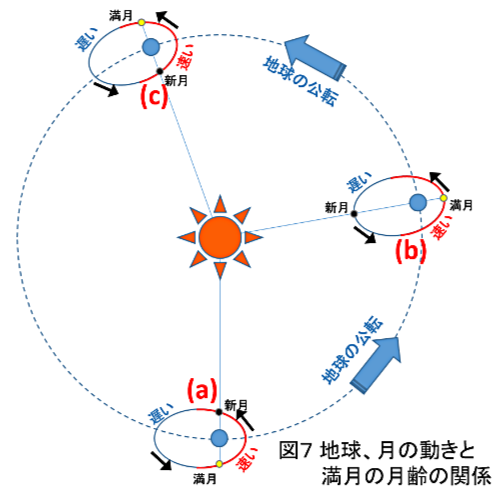

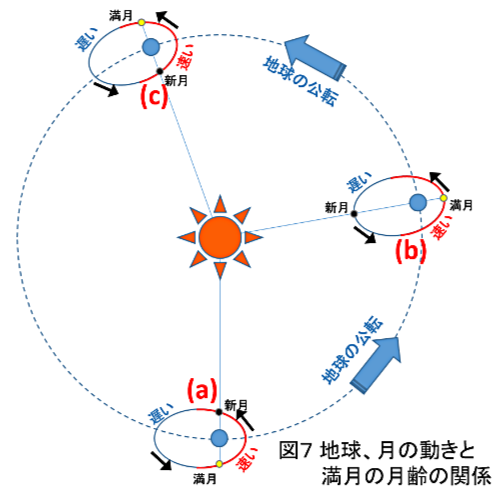

では図6のような状態がずっと続いて、新月から満月までの期間は満月から新月までの期間よりいつも長い状態が続くのかといえば、そんなことはありません。地球の公転運動のために、この位置関係が変化するからです。

地球は地球の周りを巡る月を引き連れて太陽の周りを公転しているため、図7のように新月と満月、そして地球の位置関係は少しずつ変化するのです。図7の中に書き入れた a,b,c の文字は満月の月齢の変化を示した図4の a,b,c に相当する箇所の太陽・地球・月の位置関係を表しており、この個所では

ちょっとややこしくなってきましたが、じっくりと図を見て考えていただければ、なぜ満月の月齢が図4のように変化するのかわかっていただけると思います。

ちょっとややこしくなってきましたが、じっくりと図を見て考えていただければ、なぜ満月の月齢が図4のように変化するのかわかっていただけると思います。

それと、じっくり図を見て考えてくださった方の中には、「あれ?」とあることに気が付いた方もいらっしゃるはず。わかりましたか? そう、図7の月の楕円の軌道の向きがほんの少しずつ変わっています。

実際の月の軌道の近地点と遠地点を結んだ線の向きは8.85年の周期でゆっくりと回転しているのです(この周期を「対恒星近点順行周期」といいます。舌を噛みそう)。このため満月の月齢の変化も毎年同じ時期に同じ状態になるのではなく、この8.85年周期で変化します。図4のa’は、a の位置から8.85年が経過し、再び a の状態にに戻るということを示しています。

実際にはこれ以外の小さな変化も加わって、細かく見れば見るほど月の動きは複雑になるのですが、これ以上の問題が気になるという方は、

本を読んでください!

ということで、このページの説明はこれまでといたします。

◆むすび

今回の暦のこぼれ話は、満月の日と十五夜の日が一致する率は50%以下というのは本当か? という素朴な疑問に端を発して、満月の月齢がどのように変化しているのか、またその変化が起こる理由は何かを考える話になりました。

素朴な疑問も、追いかけてみるといろいろと面白いことが分かります。

思いの外長い記事となってしまいましたが、最後までお付き合いくださった皆様、ありがとうございました。

初出 2020/08/25

「満月 望。月と太陽の黄経差が180°となる日。天文学的満月。

旧暦の十五夜とは一致する率は50%以下である。」

こよみのページ関連のメールマガジン、お月様のお知らせメールや、日刊☆こよみのページの暦データのコーナーでは満月の日にはこうした説明文が「判で押したように」記載されています。それもそのはず、判ではありませんがプログラムでこの文言を挿入しているのです。

私自身は、特に疑問も持つこともなくこの文言を入れていたのですが、この言葉に首を傾げる方がいらっしゃいます。どんなふうに首を傾げるのかというと

「今月は満月と十五夜の日が同じだった。

そういえば、先月も先々月もそうだった。

満月の日と十五夜の日が一致する確率は50%以下だというのに

おかしいじゃないか」

ということのようです。

こんな疑問を投げかけられたのは一度や二度ではありませんから、結構な数の方が首を傾げていらっしゃるようです。

多くの方が首を傾げられるのはなぜかと考えると、思い浮かぶのは「満月の日と十五夜の日が一致する確率は50%以下」というのに、満月の日と十五夜の日が一致することが数ヶ月連続することが多いからです。「投げたコインの表が出る確率は50%」と判っているのに、表が連続して5回も6回出たとなると、

「何か変だな?」

と思ってしまうのが人の心理というものでしょう。同じように満月の日と十五夜の日の一致が何度か連続すれば「確率は50%以下」という言葉に疑問を抱く気持ちもわからないではありません。ただ、出来ればもう少し長い期間、せめて1年くらい確かめていただければ、50%以下という話しが嘘でないことが判ってもらえるのですが。

とは言っても、こんな疑問を持ち続けて1年間、満月の日と十五夜の日が一致するか否かを確かめるというのは大変ですね。こういうときにインターネットで手軽に確かめることの出来るサイトとかあると便利ですけどね・・・あ、ありました、「こよみのページ」に!

そのページは、

月齢カレンダー (http://koyomi8.com/moonage.htm)

です。ここで満月の日を確認できます。さらに「月の満ち欠けの通称を表示」というオプションスイッチをオンにすると「十五夜」などの表示も出ますので、これで満月の日と十五夜の日の確認が出来ます。なんと便利な!! ・・・臭すぎる自作自演演出の宣伝でしたが「自分で確かめてみよう」と思い立った場合には、お役立てください。

ひとしきり、月齢カレンダーの宣伝をしたところですが、いちいち調べるのは面倒だなという方のために、代わって私が調べてみたものが、図1です。

|

グラフの示す期間には全部で29回の満月がありますが、29回の満月の日が旧暦の日付では何日になるのかを数えてみると

- 15日(十五夜月) 12回

- 16日(十六夜月) 13回

- 17日(立待月) 4回

12/29 ≒41%

ですので「50%以下である」で間違いありません。

たった2年だけだと不安だなという方もいらっしゃるかもしれませんので、もう少し長い期間で確かめてみましょう。

|

図1で見た傾向が他の期間でも同様にみられることを確かめることが出来ます。期間を延ばしたことで違ったこととしては、旧暦の日付として15~17日以外の日、14日の例が一つあることです。それは2029年の中頃にそれがあります。現在のいわゆる旧暦の計算方式で計算してゆくと、満月の日の旧暦の暦日は図2に現れた14,15,16,17日の4種類のどれかとなります。グラフにはしませんでしたが、1951~2050年の100年間について、満月の日の旧暦日を調べた結果は、以下のとおり。満月の日が一番多いのは旧暦の16日でした。

- 14日 7 回( 0.57%)

- 15日 463回 (37.43%)

- 16日 580回 (46.89%)

- 17日 187回 (15.12%) ※1951年~2050年(全満月回数 1237回)

さて、当初の目的であった「満月の日と十五夜の日が一致する確率は50%以下」については、説明が終わりましたが、図2で示した満月の日の旧暦日のグラフなどを見ると、その変化に規則性があることに気がつきます。気が付いてしまうと、その理由が気になりますね(「気にならない」といわれると話が終わってしまうので、気になったことにしてください)。

気になったので、理由を考えてみましょう。

気になったので、理由を考えてみましょう。満月の日の旧暦日が変化する理由の一つは、満月の瞬間の月齢が変化するということです。現在の満月の定義は、

地球中心から見た月と太陽の黄経の差が

180度となる瞬間

となっています。黄経とは天球上の太陽の通り道である黄道を基準として組み立てられた黄道座標という座標系の経度方向の角度のことです。

地球の中心から太陽と月を見た場合、この黄道座標で太陽と月がちょうど正反対の位置になる瞬間が満月となります。ついでに言えば太陽と月の黄経の差が0度の時が新月です。図3はその満月と新月の時の太陽と月と地球の位置関係を表したものです。

|

29.5÷2 ≒ 14.8

辺りになるはずですが、実際の月齢は結構増減します。その様子を示したものが図4です。これを見ると平均は確かに14.8あたりですが、その周りで波打っています。図から13.9~15.7ぐらいの間で変化していることが読み取れます。最小と最大との差はざっと1.8、新月から満月までの日数は1.8日あまりも変化するのです(図の中のa,b,c,a’ は後の説明で登場します。今は気になさらず)。

|

これを見ていただけるとなぜ満月の旧暦日が14~17日の間で変化する理由がお分かりいただけると思います。ただ、月齢の振れ幅が約1.8なのに対して旧暦日の変化が14~17日と3日間も幅があるのは、日付は必ず整数であって、月齢のような端数がつかないためです。0時0分でも23時59分でも1日未満の長さは切り捨てられて、日付は変わりませんね。例えば、図5の2029年中頃に、満月の旧暦日が14日となっている箇所が一つだけあります。この時の新月、満月の瞬間を旧暦の暦日と時刻とで表すと

新月の瞬間 旧暦 1日 0時51分

満月の瞬間 旧暦14日 22時36分 (月齢は 13.91)※時刻は日本標準時

となります。翌年2030年の中頃にも月齢がこの時に近い満月がありますがこの時は

新月の瞬間 旧暦 1日 6時18分

満月の瞬間 旧暦15日 8時 7分 (月齢は 13.93)※時刻は日本標準時

となります。この二つの満月でその月齢の差はわずか0.02、時間に直せば30分にも満たない差ですが旧暦の暦日は1日違ってしまっています。このような理由によって、満月の月齢の変化は1.8程度ですが、満月の旧暦日は14~17日の変化が生じるのです。

◆満月の月齢はなぜ変わる?

満月の旧暦日の変化が起こる主たる要因は満月の瞬間の月齢が変化するためですが、ではなぜ満月の瞬間の月齢は変わるのでしょう。その理由は月の軌道が楕円だからです。

図6は月の軌道を表現したものです(かなり誇張しております)。近地点と示したところが月が地球に最も近づく場所であり、遠地点と示したところは月が地球から最も遠く離れる場所です。地球に近い位置にある近地点では月は地球からの引力を強く受けますので、その力を打ち消すために速い速度で公転します。逆に地球から遠く離れた遠地点付近では公転の速度は遅くなります。

図6の楕円の赤太線で示した部分と、青線で示した部分は月が通過するのに要する時間が同じ、つまりそれぞれが公転周期の半分の期間で移動する部分を示しています。

図6の楕円の赤太線で示した部分と、青線で示した部分は月が通過するのに要する時間が同じ、つまりそれぞれが公転周期の半分の期間で移動する部分を示しています。この図の状態であれば、新月から満月までに要する日数(すなわち満月の月齢)は公転周期の半分を占める青線部分すべてと、さらに赤太線の一部を通過する日数となるので、公転周期の半分の日数より長くなります。

逆に満月から新月へ向かう日数は短くなることが分かります。

では図6のような状態がずっと続いて、新月から満月までの期間は満月から新月までの期間よりいつも長い状態が続くのかといえば、そんなことはありません。地球の公転運動のために、この位置関係が変化するからです。

地球は地球の周りを巡る月を引き連れて太陽の周りを公転しているため、図7のように新月と満月、そして地球の位置関係は少しずつ変化するのです。図7の中に書き入れた a,b,c の文字は満月の月齢の変化を示した図4の a,b,c に相当する箇所の太陽・地球・月の位置関係を表しており、この個所では

- a 満月の月齢は大きい

- b 満月の月齢は平均的

- c 満月の月齢は小さい

ちょっとややこしくなってきましたが、じっくりと図を見て考えていただければ、なぜ満月の月齢が図4のように変化するのかわかっていただけると思います。

ちょっとややこしくなってきましたが、じっくりと図を見て考えていただければ、なぜ満月の月齢が図4のように変化するのかわかっていただけると思います。それと、じっくり図を見て考えてくださった方の中には、「あれ?」とあることに気が付いた方もいらっしゃるはず。わかりましたか? そう、図7の月の楕円の軌道の向きがほんの少しずつ変わっています。

実際の月の軌道の近地点と遠地点を結んだ線の向きは8.85年の周期でゆっくりと回転しているのです(この周期を「対恒星近点順行周期」といいます。舌を噛みそう)。このため満月の月齢の変化も毎年同じ時期に同じ状態になるのではなく、この8.85年周期で変化します。図4のa’は、a の位置から8.85年が経過し、再び a の状態にに戻るということを示しています。

実際にはこれ以外の小さな変化も加わって、細かく見れば見るほど月の動きは複雑になるのですが、これ以上の問題が気になるという方は、

本を読んでください!

ということで、このページの説明はこれまでといたします。

◆むすび

今回の暦のこぼれ話は、満月の日と十五夜の日が一致する率は50%以下というのは本当か? という素朴な疑問に端を発して、満月の月齢がどのように変化しているのか、またその変化が起こる理由は何かを考える話になりました。

素朴な疑問も、追いかけてみるといろいろと面白いことが分かります。

思いの外長い記事となってしまいましたが、最後までお付き合いくださった皆様、ありがとうございました。

- 余 談

- スーパームーン (Supermoon)との関係

- 今回説明で使った、図7の b は近地点付近で満月となる状態です。このような近地点付近で満月(あるいは新月)となる場合、俗にスーパームーンと呼ばれる状態となります。毎回の満月(あるいは新月)がスーパームーンとならない理由は、今回の説明したとおり、近地点の位置と満月、新月となる場所の位置関係が一定しないためなのでした。

スーパームーンに関しても別に解説記事を書いておりますので、そちらも併せてお読みいただけると有り難い。

月の距離とスーパームーン

(http://koyomi8.com/reki_doc/doc_0530.htm)

- 満月と十五夜、月見はどっち?

- 「満月と十五夜の日が違ったら、お月見はどっちの日?」

秋になり、お月見のシーズンが迫ってくると、こんなことが気になる方もいらっしゃるかも。そんなときには、こちらの記事をどうぞ。

中秋の名月はいつ?(旧暦の十五夜は満月か?)

(http://koyomi8.com/reki_doc/doc_0710.htm)

- 一段落かな?

- 記事の冒頭でも書いたことですが、満月の日と十五夜の日の一致が連続する時期になると(ざっと半年毎にやってきます)満月の日と十五夜の日が一致する確率は50%以下という説明に対して

どうなってるんだ、おかしいじゃないか!

と、ときにはすごい勢いのメールが届くことがあるのですが、今後はそうしたメールが来た場合、この説明記事を読んでくださいと回答出来る様になるかな。とりあえず、この問題は一段落?

初出 2020/08/25

■この記事を評価してください(最高5 ~ 最低1)

※2010.6.1~の記事の評価 , 閲覧数

暦と天文の雑学